蒜山高原で収穫される山菜や野菜を掲載しています。

山菜などを中心に当店で並んでいないももの多くありますが、蒜山の豊かな山の幸とおいしい高原野菜をご紹介したくて掲載しました。

なお、時期は天候などに大きく左右されますのであくまでもご参考用とお考え下さい。

春の野菜

蒜山のふきのとうは、苦味がきついけれど、爽やかな甘みがあるといわれています。これは、冬季の積雪と清らかに流れる蒜山三座の伏流水に関係があると思われます。 収穫は雪がとける3月頃から、葉っぱを開くまでのほんの数日なので、量をそろえるのが難しい山菜です。

現在市販されているゼンマイの80%以上は中国などからの輸入品といわれる貴重な国産ぜんまい。 蒜山では急峻な斜面や沢沿いなどに群生し、食べるほどの量を摘むにはそういう場所を歩き回らなければなりません。独特の歯切れとまろやかな風味にファンの多い山菜です。

言わずと知れた山菜の代表格「わらび」。 以前は蒜山の野山のあちこちで採れたわらびですが、根っこから採ってしまうと、翌年からは芽吹かないです。そのような観光客の乱獲のせいで、いつの間にか貴重品になってしまいました。

丸くかがみ込むような形であるところから、「こごみ」という名称がつけられたそうです。 蒜山では山の麓で見かけることが多いです。あまりに成長が早く、 一夜にして一気に伸びるスピードは かなりのものです。 そのため、適期の収穫には なかなかあたらず、量を確保するのが難しいです。

蒜山ではアブラメと呼びます。山菜の女王とよぶ人がいるほどおいしいです。 形だけでなく味の方も「タラの芽」と似た風味ですが、ウコギ科特有の香りやコクがやや強く、生のまま天ぷらにすると脂肪質の味がしてコクがあり、柔らかく茹で水にさらしてから ゴマ和えも美味しいです。

独特の苦味と風味は山菜の横綱として珍重されています。栽培物のうどとはことなり、蒜山の山うどは香りもアクも強く別物です。 スーパーに並んでいるものとは違うのでご注意下さい。資源量が大変に少ないため、入荷量は少ないです。

蒜山でも最近の山菜ブームと乱獲により天然もの が絶滅状態になっています。以前は伐採しやすいものでしたが、今では乱獲され簡単に目につくような場所では、ほとんど採れなくなりました。天然タラノメについているトゲ)は、熱を通すと気にならなくなりますのでご安心ください。

歯ごたえに加え、キク科特有の風味とほろ苦さがあります。蒜山の雪深い場所に出るふきは、そんなに太くはありませんが、スーパーに並ぶものと比較して、かおりがとても良いのが特徴です。蒜山の住民から見ると、わらびより山フキの方が貴重です。

夏の野菜

蒜山産のトマトの多くは、桃太郎トマトといいます。濃桃色で糖度が高く果肉の厚い完熟トマトです。比較的涼しい蒜山では、夏秋トマトの栽培に適しており、県内一早く収穫が始まります 。

原産地は南ヨーロッパ。日本の一般家庭で食べられるようになったのは個々30年といわれています。 蒜山産のアスパラガスは緑色が濃く、穂先までしっかり締まっています。 輸入物が多いですが、新鮮な国内産はは切り口がみずみずしくおいしさが違います。

原産はヨーロッパ西海岸地方の原産で、日本へは、800年前に伝えられたそうです。蒜山産キャベツは、群馬県等の大産地より一足早く出荷が始まります。冷涼な蒜山はキャベツ栽培に向いており、多くの農家が栽培をおこなっています。

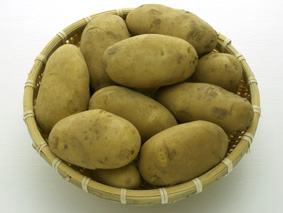

ジャガイモはナス科の野菜で、原産地は南アメリカのチリだといわれています。 北海道のような雪がふる冷涼な気候を好みますが、ここ蒜山も冬の状況は類似しているので、おいしいジャガイモができます。

原産地は西アジアといわれちます。 蒜山のような涼しい気候を好み、反面、暑さには弱い野菜です。 栄養価の点では、保健野菜として重要なほうれん草です。涼しい蒜山では夏に出荷することができます。

アンデス地方が原産ですが、蒜山の気候や風土にマッチし、糖度が高いことから、夏の蒜山の名物になっています。出荷期間7月中旬から8月中旬までと短いこともあり、この期間には爆発的な人気があります。

ヒマラヤが原産と呼ばれるきゅうりですが。きゅうりは生で食べることが多く、他の野菜と比較しても特にきゅうりは鮮度が命ですから、畑からすぐに持ってこられる蒜山の農家市場はおすすめです。

原産地はインド。日本へは中国から8世紀頃に渡来したそうです。なすの紺色は、健康に良いと言われるポリフェノール(ナスニン)で、皮の部分に多く含まれています。人の健康にも貢献、高冷地である蒜山で栽培した一味違う蒜山のナスをお召し上がり下さい。

大根の歴史は古く、平安時代の中期には栽培されてたそうです。蒜山大根の始まりは1950年代です。 火山灰の黒土で作られる大根は、蒜山野菜の代名詞ともなっています。蒜山の朝晩の寒暖さが甘みを増す夏以降が特に食べ頃です。 栄養価としては、根部よりも葉の方が優れていますので、葉の利用も考えましょう。

ナス科で、原産地は中南米といわれています。栄養的には、優れており、ビタミンAとCに富んでおり、その美しい緑色は色どりに欠かせません。蒜山では土壌つくりから良質のピーマン作りをしています。

原産地は、アフガニスタン付近であるといわれるセリ科の野菜です。日本へは、1,600年代に中国より渡来し、蒜山では早くから栽培が始まりました。 蒜山の黒土にマッチして糖度の高いにんじんができます。

数少ない日本自生野菜の一つがこの茗荷だそうです。独特のさわやかな香りと上品な辛味が珍重され、季節料理や魚肉の添え物として、日本料理には欠かせない香辛料野菜です。 蒜山では量は多くないものの、7月~8月に出荷の最盛期を迎えます。

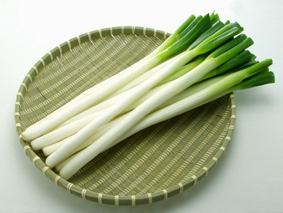

たまねぎは 日本には、明治初年に導入されたといわれています。気候的には、寒さには強いのですが、その反面、暑さには弱く25℃以上で生育障害を受けるので、蒜山のような高冷地栽培に適した野菜です。

秋の野菜